「公式はある原理から導き出される。その原理はそんなに多くなく、例えば高校数学なら2つくらいしかない。そこから公式をすべて導き出すのだ。それで数学の問題はすべて解いてしまっていた。これは公式を導き出す過程をすべて理解しているから解けるのであって、応用はそちらの方がきく。」

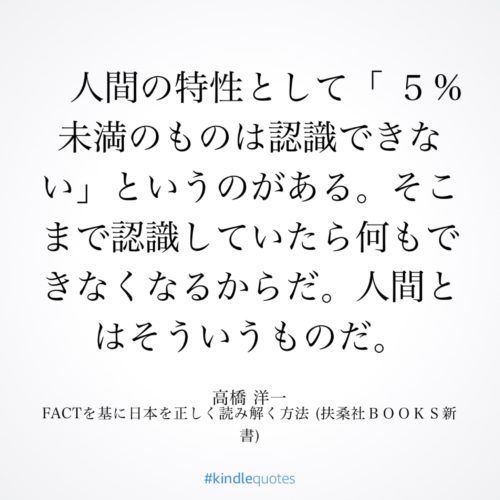

(『FACTを基に日本を正しく読み解く方法 (扶桑社BOOKS新書)』(高橋 洋一 著)より)

髙橋洋一先生は普通には天才だと評されているが、上記のご本にはシンプル思考の持ち主で分かり易く、私が大好きで尊敬する人物だ。

歴史上の大人物として、日本史に燦然と輝く星になった高橋是清の親戚にあたるんじゃないかと、アメリカのFRB議長ベン・バーナンキ氏などに言われたということを髙橋洋一先生が何処かのご本で披露していたことを思い出す。冗談ではあろうが?

私のもう一人のヒーローは郷里の大天才だった志田林三郎で、日本電気工学の祖と言われている。

二人は幼少の頃から天才を発揮していたらしい。上記の文章も私からしたら驚かされる記述ではある。高橋先生!日本のためドンドン異彩を放ってください。お願いします。